Ein Schlaganfall kann das Leben eines Menschen tiefgreifend verändern – oft bleiben körperliche, kognitive oder seelische Folgen zurück, die aufgrund der Schädigung des Nervensystems pflegerische Unterstützung notwendig machen.

Im Folgenden findest du einen Überblick über mögliche Folgesymptome sowie wichtige pflegerische Massnahmen, die im Alltag helfen können.

Hemiplegie und Hemiparese

Eine Halbseitenlähmung (Hemiplegie) ist eine neurologische Störung, bei der bestimmte Muskeln auf einer Körperhälfte vollständig gelähmt sind.

Von einer Hemiparese spricht man, wenn die Lähmung nicht vollständig ist. Das bedeutet, dass eine Restfunktion der betroffenen Muskeln noch vorhanden ist.

Eine Hemiplegie beginnt oft mit einer schlaffen Lähmung, bei der die Muskeln kaum Spannung haben. Später kann sie sich zu einer spastischen Lähmung entwickeln, bei der die Muskeln sehr angespannt sind.

Für die betroffene Person ist das eine grosse Herausforderung, denn alltägliche Dinge wie Anziehen oder Duschen sind oft nicht mehr allein möglich. In der Pflege geht es darum, die Lebensqualität zu erhalten, Komplikationen zu vermeiden und – besonders am Anfang – die Beweglichkeit zu fördern oder sogar eine Verbesserung zu erreichen.

PFLEGETIPPS

Lagerung: Der gelähmte Arm und das Bein sollten richtig positioniert werden, um Gelenkversteifungen und Druckstellen zu vermeiden. Die Positionierung sollte regelmässig erfolgen, damit keine Folgeschäden entstehen.

Die am häufigsten genutzte Methode ist die sogenannte Bobath-Positionierung. Dabei geht es darum, Muskelverkrampfungen und Schmerzen zu lindern, die Wahrnehmung der gelähmten Körperseite zu fördern und dem Körper zu helfen, sich wieder in einem möglichst natürlichen Bewegungsmuster zu bewegen.

Hier ein paar Beispiele:

Liegen auf der gelähmten Seite, Liegen auf der gesunden Seite, Liegen auf dem Rücken

Liegen auf der gelähmten Seite, Liegen auf der gesunden Seite, Liegen auf dem Rücken

So gehst du vor

Liegen auf der gelähmten Seite:

- Die betroffene Person liegt flach auf dem Rücken im Bett, der Kopf liegt gerade auf dem Kissen.

- Der Arm auf der gelähmten Seite wird gestreckt, also nicht angewinkelt. Die Handfläche zeigt nach oben.

- Achte darauf, dass die Schulter auf der gelähmten Seite leicht nach vorne gezogen wird. Das ist wichtig, damit keine Schmerzen entstehen.

Das gelähmte Bein soll in der Hüfte gestreckt bleiben, das Knie darf aber leicht gebeugt sein.

Liegen auf der gesunden Seite:

- Der Kopf liegt gerade auf einem Kissen.

- Die gelähmte Schulter wird leicht nach vorne gezogen und der Arm mit gestrecktem Ellenbogen auf einem Kissen abgelegt.

- Das gesunde Bein wird – wie bei der ersten Lagerung – gestreckt und das Knie leicht gebeugt.

- Das gelähmte Bein liegt auf einem Kissen und wird deutlich nach vorne gezogen.

Liegen auf dem Rücken:

- Die Schulter und der Arm auf der gelähmten Seite sollen auf einem Kissen liegen.

- Der Ellenbogen bleibt gestreckt.

- Achte darauf, dass die Hand geöffnet ist und die Finger locker liegen. Wenn nötig, kannst du einen zusammengefalteten Waschlappen in die Hand legen – das hilft, die Hand offen zu halten.

- Mit demselben Kissen kannst du auch die Hüfte und den Oberschenkel der gelähmten Seite so stützen, dass das Bein nicht nach außen kippt.

- Ganz wichtig: Die Ferse soll frei in der Luft liegen, also nicht direkt auf der Matratze aufliegen. So vermeidest du Druckstellen.

Denk daran, etwa alle zwei Stunden die Positionierung zu wechseln.

So hilfst du mit, Druckstellen und Schmerzen zu vermeiden.

Besprich die verschiedenen Positionierungen am besten vorher mit einer Physiotherapeutin oder einem Physiotherapeuten. Sie können dir hilfreiche Tipps geben und zeigen, worauf du achten solltest.

Bewegung fördern: Durch gezielte Bewegungen werden die Muskeln gestärkt. So bleibt die Beweglichkeit erhalten oder kann sich sogar verbessert werden.

Es gibt aktive und passive Übungen. Beide Arten solltest du zuerst mit einer Physiotherapeutin oder einem Physiotherapeuten besprechen. Sie zeigen dir, wie du die Übungen richtig machst und worauf du achten musst.Hautpflege: Die Hautpflege ist besonders wichtig, weil sich die betroffene Person weniger bewegt. Dadurch steigt das Risiko für ein Druckgeschwür (Dekubitus).

Eine gute Hautpflege, regelmässige Kontrolle und häufiges Umpositionieren sind deshalb sehr wichtig.Hilfe im Alltag: Menschen mit einer Halbseitenlähmung brauchen oft Unterstützung bei alltäglichen Verrichtungen wie Essen, Trinken, Körperpflege oder dem Toilettengang.

Schmerzlinderung: Viele Betroffene haben Schmerzen durch Muskelverspannungen oder Versteifungen. Pflegerische Massnahmen wie Massagen, schmerzlindernde Lagerungen oder andere unterstützende Angebote helfen, die Schmerzen zu lindern.

Quelle:

1.) Hemiplegie und Hemiparese. Von www.schlaganfallbegleitung.de abgerufen

2.) Hemiplegie nach Schlaganfall: das Leben wieder erlernen. Von www.zuhause-pflegen.de abgerufen

Schmerzhaftes Schulter-Handsyndrom

Ein schmerzhaftes Schultersyndrom kommt sehr häufig bei Betroffenen mit einer Halbseitenlähmung vor. Der Grund dafür ist, dass sich der Arm nicht mehr richtig bewegt. Manche Muskeln sind zu schwach (sie spannen sich kaum an), andere sind zu stark angespannt. Dadurch kann der Arm in einer unnatürlichen Haltung bleiben. Um zu verhindern, dass die Schulter noch mehr Schaden nimmt, sind folgende Pflegehandlungen wichtig:

- Den betroffenen Arm immer nah am Körper anfassen und nur wenig bewegen.

- Wenn man den Arm bewegt, sollte man ihn nach vorne oben und zur Seite führen.

- Nie unter die Achsel greifen, um den Arm zu heben oder zu stützen.

- Den Arm in allen Bewegungsabläufen miteinbeziehen.

- Den Arm nur anheben, wenn der Ellenbogen gestützt wird. Die betroffene Person sollte helfen, indem sie den gelähmten Arm mit dem gesunden Arm am Handgelenk unterstützen.

Eine schmerzhafte Hüfte kann entstehen, wenn durch die Lähmung ein Gesässmuskel nicht mehr richtig arbeitet. Dadurch sinkt die betroffene Seite des Beckens ab. Außerdem dreht sich das Knie oft nach außen, was zusätzlich Schmerzen verursachen kann.

Damit das nicht passiert, helfen folgende Tipps:

- Lege im Liegen ein kleines Kissen oder ein Tuch unter das Bein, damit es nicht zur Seite kippt.

Wenn du die betroffene Person im Bett zur Seite drehst, stelle immer beide Beine auf, damit die Hüfte stabil bleibt.

Quelle: Thieme, i care

Spastiken

Das Wort Spastik stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Krampf.

Bei gesunden Menschen arbeiten die Muskeln bei jeder Bewegung harmonisch zusammen. Bei einer spastischen Lähmung ist dieses Zusammenspiel gestört – die Muskelspannung kann unkontrolliert ansteigen. Dies führt zu Muskelsteifheit und eingeschränkter Beweglichkeit.

Dabei können schmerzhafte Haltungen entstehen, die den Alltag stark beeinträchtigen.

Eine Spastik kann dauerhaft bestehen oder in Form von plötzlichen Anfällen auftreten.

Etwa 35 % der Personen, welche einen Schlaganfall erlitten haben, entwickeln eine Spastik. Diese kann das Leben der Betroffenen erheblich beeinflussen und im schlimmsten Fall zu Pflegebedürftigkeit führen.

Auch wenn eine Spastik nicht heilbar ist, gibt es wirksame Therapien.

Ziel der Behandlung ist es, die Beweglichkeit und Körperhaltung zu verbessern – und damit auch die Lebensqualität.

Um diese Ziele zu erreichen, ist eine Kombination verschiedener Behandlungsformen am wirkungsvollsten. Dabei können folgende Methoden zum Einsatz kommen:

Physiotherapie

Durch gezielte Übungen bleiben die betroffenen Muskeln und Gelenke beweglich. Regelmässige Dehnübungen fördern die Muskelentspannung und helfen, die Muskelsteifheit zu reduzieren.Elektrostimulation

In Kombination mit Dehn- und Bewegungsübungen kann die Elektrostimulation Spastiken entgegenwirken und gleichzeitig die motorischen Fähigkeiten verbessern.- Ergotherapie

Ziel dieser Therapieform ist es, dass die betroffene Person Methoden erlernt, welche ihr beim Erledigen von alltäglichen Aufgaben, helfen.

PFLEGETIPP:

Schmerzfreie Lagerungen

Die spastische Muskulatur sollte regelmäßig schmerzfrei gelagert werden. Dies geschieht, indem die Gelenke über mehrere Stunden täglich in eine Dehnposition gebracht werden.

Zur Unterstützung können spezielle Hilfsmittel wie Schienen, Orthesen, Verbände oder sogenannte Luftschienen (Splints) eingesetzt werden, um eine förderliche Haltung zu gewährleisten.

Darüber hinaus stehen verschiedene medikamentöse Therapien zur Verfügung. Eine davon ist die Botox-Injektion, die sich bei der Behandlung von Spastiken als wirksam erwiesen hat. Botox hemmt die Signale, die für die übermäßige Muskelspannung verantwortlich sind, wodurch sich die betroffenen Muskeln entspannen. Die Wirkung setzt nach einigen Tagen ein und hält in der Regel drei bis vier Monate an, bevor sie allmählich nachlässt.

Weitere Hilfreiche Informationen über die Spastik findest du in folgender Broschüre:

Spastikinfo.de. Spastik Ratgeber für Patienten und Angehörige. Merz Spastik Info. https://www.spastikinfo.de/service/informationsmaterial/

Quelle:

1.) Spastik (2023). Von www.schlaganfallbegleitung.de abgerufen.

2.) Spastik richtig behandeln. Von www.hirnstiftung.org abgerufen.

Neglect

Ein Neglect ist eine Aufmerksamkeitsstörung. Dabei nimmt die betroffene Person eine Hälfte ihres Körpers oder der Umgebung nicht richtig wahr – obwohl alle Sinnesorgane eigentlich funktionieren.

Ein Neglect kann das Sehen, Hören, Riechen oder auch das Spüren von Berührungen, Wärme oder Kälte betreffen und unterschiedlich stark ausgeprägt sein.

Das Schwierige daran: Die betroffene Person merkt oft gar nicht, dass etwas nicht stimmt. Deshalb ist es auch so herausfordernd damit umzugehen oder eine passende Therapie zu finden. Je nachdem, wie stark der Neglect ausgeprägt ist, kann er den Alltag stark beeinflussen. Es besteht zum Beispiel ein höheres Risiko für Verletzungen und viele alltägliche Dinge fallen schwerer. Die gute Nachricht: In etwa 65 % der Fälle bildet sich der Neglect teilweise oder sogar ganz zurück.

Mit der Zeit wird die betroffene Person lernen müssen, wie sie im Alltag mit dem Neglect umgehen kann. Du als pflegende Angehörige:r kannst dabei eine wichtige Unterstützung sein.

TIPP:

Hilfreich ist es, wenn du die Person immer wieder dazu ermutigst, die vernachlässigte Seite einzubeziehen oder die Aufmerksamkeit gezielt dorthin zu lenken. Eine einfache Methode ist: Sprich die Person bewusst von der betroffenen Seite aus an.

Habe dabei viel Geduld – die Aufmerksamkeit ist oft stark eingeschränkt. Zu viele Reize auf einmal, wie Lärm oder viele visuelle Eindrücke, können zusätzlich überfordern. Achte deshalb auf eine möglichst ruhige und reizarme Umgebung.

Auch die Wohnung kann so eingerichtet werden, dass die vernachlässigte Seite immer wieder „aktiviert“ wird.

Beispiel: Stelle wichtige Alltagsgegenstände wie die Fernbedienung, das Telefon oder Getränke bewusst auf die vernachlässigte Seite. So wird die Person immer wieder dazu angeregt, sich dieser Seite zuzuwenden.

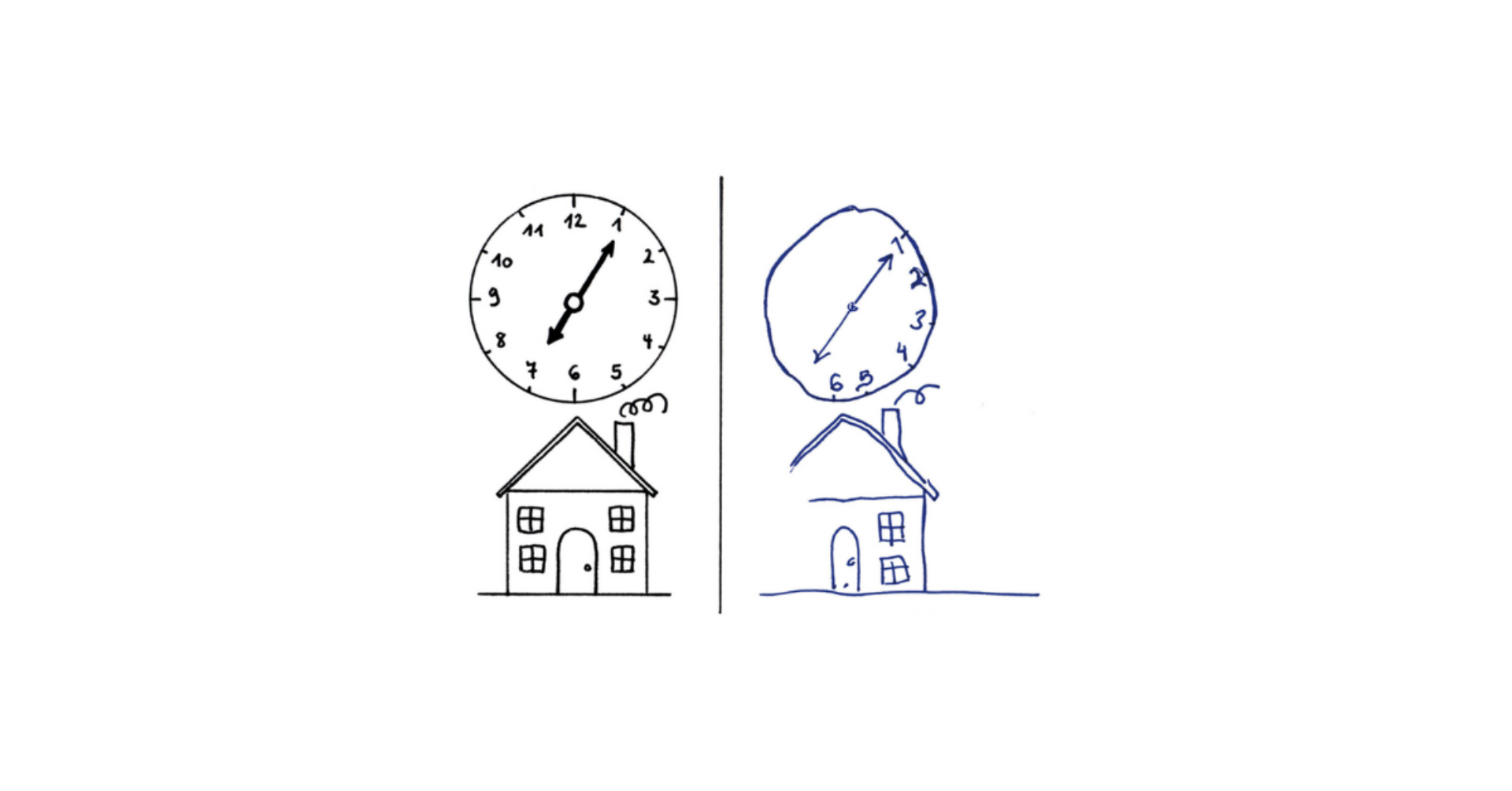

Links die Vorlage der Zeichnung, rechts die Zeichnung von einer Neglect betroffenen Person.

Quelle:

1.) Büdingen, P. D., und Kuecuekuncular, (2023).

2.) Neglect (Hemineglect). Von www.schlaganfallbegleitung.de abgerufen

3.) Thieme, i care

Hemianopsie

Ein Neglect ist nicht das Gleiche wie ein halbseitiger Gesichtsfeldausfall – die sogenannte Hemianopsie (hemi = halb,. Anopsie = nicht sehen). Auch wenn es auf den ersten Blick ähnlich wirkt, gibt es einen wichtigen Unterschied: während beim Neglect die Aufmerksamkeit gestört ist, liegt bei der Hemianopsie eine Schädigung der Sehbahn selbst vor.

Trotzdem gilt auch hier: Die betroffene Person muss wieder lernen, die Umgebung auf der blinden Seite bewusst wahrzunehmen. Oft stossen sich Betroffene an Möbeln oder Gegenständen, die auf der betroffenen Seite stehen, oder verletzen sich sogar daran.

Du kannst als Angehörige:r viel helfen.

TIPPS:

- Ermutige die betroffene Person, beim Gehen den Kopf bewusst zur blinden Seite zu drehen. Das ist besonders wichtig im Strassenverkehr – zum Beispiel beim Überqueren der Strasse oder in unbekannter Umgebung.

- Wenn Du die Person begleitest, geh am besten auf ihrer blinden Seite – so gibst Du zusätzliche Sicherheit. Wichtig zu wissen: Viele Betroffene dürfen wegen der eingeschränkten Sicht nicht mehr Auto fahren – das kann eine grosse Umstellung sein.

Auch die Wohnung sollte so eingerichtet sein, dass sich die Person gut orientieren kann um sich möglichst nicht zu verletzen.

TIPP:

Dabei helfen zum Beispiel farbige Markierungen am Boden oder an Möbelkanten, um Hindernisse besser sichtbar zu machen.

Ein weiteres Problem ist, dass bekannte Gesichter auf der blinden Seite oft nicht erkannt werden. Das kann zu Missverständnissen führen – Freunde oder Familienmitglieder denken vielleicht, sie würden absichtlich ignoriert.

--> Du kannst hier vermitteln und erklären, dass es sich um eine Folge der Hemianopsie handelt – nicht um eine bewusste Reaktion.

Als pflegende Person kannst Du also viel bewirken mit Geduld, Verständnis und kleinen, aber gezielten Hilfen im Alltag.

Quelle:

Hemianopsie (Halbseitenblindheit). Von www.schlaganfallbegleitung.de abgerufen

Anosognosie

Eine Anosognosie tritt häufig gemeinsam mit dem Neglect auf. Bei der Anosognosie handelt es sich Unfähigkeit die Erkrankung und Funktionsausfälle zu erkennen. Das heisst, die Betroffenen erkennen oft nicht, dass sie krank ist. Sie verhalten sich so, als wären sie völlig gesund und hätten keinen Schlaganfall erlitten.

Manche können zwar sagen, dass sie krank sind, tun aber so, als wäre es nichts Ernstes. Sie nehmen die Symptome, die durch den Schlaganfall entstanden sind, nicht wirklich wahr. Zum Beispiel kann jemand behaupten, mit dem linken Arm und Bein sei alles in Ordnung – obwohl eine deutliche Lähmung auf der linken Körperseite vorliegt.

Wenn mehrere neurologische Einschränkungen vorhanden sind, kann es sein, dass die betroffene Person nur eine davon nicht erkennt – die anderen aber schon.

Wie kann ich eine Person mit Anosognosie unterstützen?

Das Wichtigste ist, die betroffene Person behutsam mit ihrer Einschränkung zu konfrontieren. Das klingt im ersten Moment vielleicht hart, aber da sie selbst nicht erkennt, dass sie krank ist, ist das ein notwendiger Schritt.

- Eine möglichst frühe Mobilisation hilft ihr, die eigenen Einschränkungen, aber auch ihre Fähigkeiten besser wahrzunehmen.

- Du kannst der Person Rückmeldung geben, wenn dir etwas auffällt, zum Beispiel, wenn sie gegen einen Türrahmen läuft. Auch Videoaufnahmen können hilfreich sein, damit sie selbst sieht was geschieht, um es besser nachzuvollziehen.

Neben der Konfrontation ist es besonders wichtig, für Sicherheit zu sorgen. Das bedeutet, die Umgebung so zu gestalten, dass keine Verletzungsgefahr besteht – etwa durch das Entfernen von Stolperfallen oder das Anbringen von Orientierungshilfen. In manchen Fällen ist auch eine ständige Begleitung notwendig, um Unfälle zu vermeiden.

Quelle: Hartje, Wolfgang et al. (2006). Klinische Neuropsychologie. Thieme

Prof. Dr. Boris Suchan & Prof. Dr. Patrizia Thom et al. neuropsychologischer Ratgeber. Ruhr-Universität Bochum. Von hat www.ratgeber-neuropsychologie.de abgerufen.

Pusher-Symptomatik

Die Patienten haben kein Gefühl mehr für ihre eigene Mittellinie im Körper und neigen/drücken sich daher zum Beispiel beim Sitzen zur gelähmten Körperseite und leisten einen grossen Widerstand, wenn man versucht sie zur oder über die Mittellinie zu bewegen.

Quelle:

Thieme, i care

Bei der Pusher-Symptomatik gibt es verschiedene Therapieansätze. Einer davon ist der Einsatz von visuellem und taktilem Feedback:

Bei der taktilen Therapie sitzt die betroffene Person so, dass sie auf der Seite, zu der sie sich drückt, Kontakt mit einer Wand oder einem grossen Kissen hat. Diese Berührung gibt dem Körper eine Rückmeldung und hilft der Person, sich wieder zur Mitte auszurichten.

Das Feedback kann auch visuell, also über das Sehen erfolgen. Dabei sitzt die betroffene Person vor einem Spiegel. Auf dem Pullover wird ein Punkt auf Höhe des Brustbeins aufgeklebt. Ein zweiter Punkt wird in der Mitte des Spiegels oder zwei Punkte leicht daneben angebracht. So hat die Person eine Orientierungshilfe, um zu erkennen, wann sie gerade sitzt.

Diese Übungen werden zuerst im Sitzen durchgeführt. Später, wenn die Person stabiler ist, können sie auch im Stehen durchgeführt werden.

Wichtig ist: Viele Betroffene vertragen anfangs keine aufrechte Sitzposition. Deshalb sollte man schrittweise daran arbeiten, dass sie sich langsam an das aufrechte Sitzen gewöhnen. Eine zu starke Korrektur kann die Beschwerden sogar verschlimmern.

Quelle:

Antje Hüter-Becker & Mechtild Dölken et al. (2010). Physiotherapie in der Neurologie (3.Auflage). Thieme

Apraxie

Apraxie ist eine Störung, bei der es einer Person schwerfällt, gezielte Bewegungen auszuführen – obwohl weder die Muskeln noch die Sinneswahrnehmung beeinträchtigt sind. Einfach gesagt: Der betroffenen Person fehlt sozusagen die „Bedienungsanleitung“ für den eigenen Körper oder für den Umgang mit Gegenständen.

Wie zeigt sich das im Alltag?

Bezogen auf den eigenen Körper:

Die Bewegungen wirken oft ungeschickt oder unkoordiniert. Wenn jemand eine Bewegung vormacht, kann die betroffene Person sie häufig nicht nachahmen. Auch der Einsatz von Gesten – wie Winken oder Zeigen – kann erschwert sein.

Im Umgang mit Gegenständen:

Hier fällt auf, dass Alltagsgegenstände falsch verwendet werden. Zum Beispiel wird eine Gabel wie ein Messer benutzt oder ein Messer mit der Klinge nach oben gehalten. Manchmal beginnt die Person eine Handlung gar nicht erst, weil sie nicht mehr weiss, wie sie funktioniert. Oder sie führt eine Handlung aus, kommt aber nicht zum Ziel – etwa wenn sie versucht, etwas abzuziehen, das eigentlich abgeschraubt werden müsste. Auch kann es passieren, dass wichtige Schritte vergessen werden, wie etwa das Wasser aufzudrehen, bevor man duscht.

Welche Therapie hilft?

Die passende Behandlung bei Apraxie ist in der Regel eine Ergotherapie, manchmal auch ergänzt durch Physiotherapie. Ziel ist es, Bewegungsabläufe zu verbessern und die Selbstständigkeit im Alltag zu fördern.

Wie kann ich als Angehörige:r helfen?

- Achte darauf, dass Abläufe möglichst gleichbleiben

- Gegenstände sollten immer am selben Ort liegen

- Vermeide Veränderungen in der Umgebung – das gibt Sicherheit und Orientierung

- Unterstütze die Person dabei, nur die Handlungen zu üben, die im Alltag wirklich gebraucht werden

- Sei geduldig, verständnisvoll und respektvoll – auch wenn etwas nicht gleich funktioniert oder falsch gemacht wird.

Quelle:

1.) Angehörigeninformation Ergotherapie- Was ist eine Apraxie? Von www.solothurnspitaeler.ch abgerufen

2.) Apraxie. Von www.schlaganfallbegleitung.de abgerufen

Sprech- und Sprachstörung

Nach einem Schlaganfall kann es zu Sprach- und Sprechstörungen kommen.

Bei den erworbenen Sprachstörungen- der sogenannten Aphasie, werden vier Hauptformen unterschieden:

- Amnestische Aphasie

Die betroffene Person hat Schwierigkeiten, die richtigen Wörter zu finden. Sie weiss oft, was sie sagen möchte, findet aber das passende Wort nicht. Die Sätze sind meist grammatikalisch korrekt, aber es fehlen einzelne Begriffe.

- Broca-Aphasie

Die Sprache ist langsam, stockend und oft mühsam. Die Betroffenen sprechen in kurzen, einfachen Sätzen, ähnlich wie in einem Telegramm. Das Sprachverständnis ist meist gut, aber das Sprechen fällt schwer.

- Wernicke-Aphasie

Die Betroffenen sprechen flüssig, aber das Gesagte ist oft unverständlich oder ohne Zusammenhang. Es werden Wörter verwechselt oder neu erfunden. Häufig merken die Betroffenen selbst nicht, dass ihr Gesagtes keinen Sinn ergibt. Auch das Verständnis für Sprache ist stark gestört.

- Globale Aphasie

Dies ist die schwerste Form der Aphasie. Sowohl das Sprechen als auch das Verstehen sind stark eingeschränkt. Die betroffene Person kann kaum sprechen und versteht auch nur wenig von dem, was gesagt wird.

Die wichtigste Therapieform bei der Aphasie ist die Sprachtherapie mit einer Logopädin oder einem Logopäden. Ebenso entscheidend ist die Unterstützung durch Angehörige, damit sich die Betroffenen verstanden und angenommen fühlen.

TIPP:

Folgende Massnahmen helfen, die Kommunikation zu erleichtern und das Selbstwertgefühl sowie die Lebensqualität der Betroffenen zu stärken:

- Stelle geschlossene Fragen, welche mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden können.

- Verwende einfache und klare Wörter.

- Sprich in kurzen, aber vollständigen Sätzen.

- Nutze zusätzlich Mimik und Gestik, um das Gesagte zu unterstützen.

- Begebe dich auf Augenhöhe mit der betroffenen Person, wenn du mit ihr sprichst.

- Setze bei Bedarf Kommunikationshilfen, wie Sprech- oder Buchstabentafeln ein.

- Gib der betroffenen Person ausreichend Zeit zum Antworten und zeige Geduld und Verständnis für ihre Sprachschwierigkeiten.

Wichtig:

Menschen mit Aphasie haben keine Einschränkungen ihrer Intelligenz. Es ist entscheidend, dass sie spüren, dass sie ernst genommen und respektvoll behandelt werden.

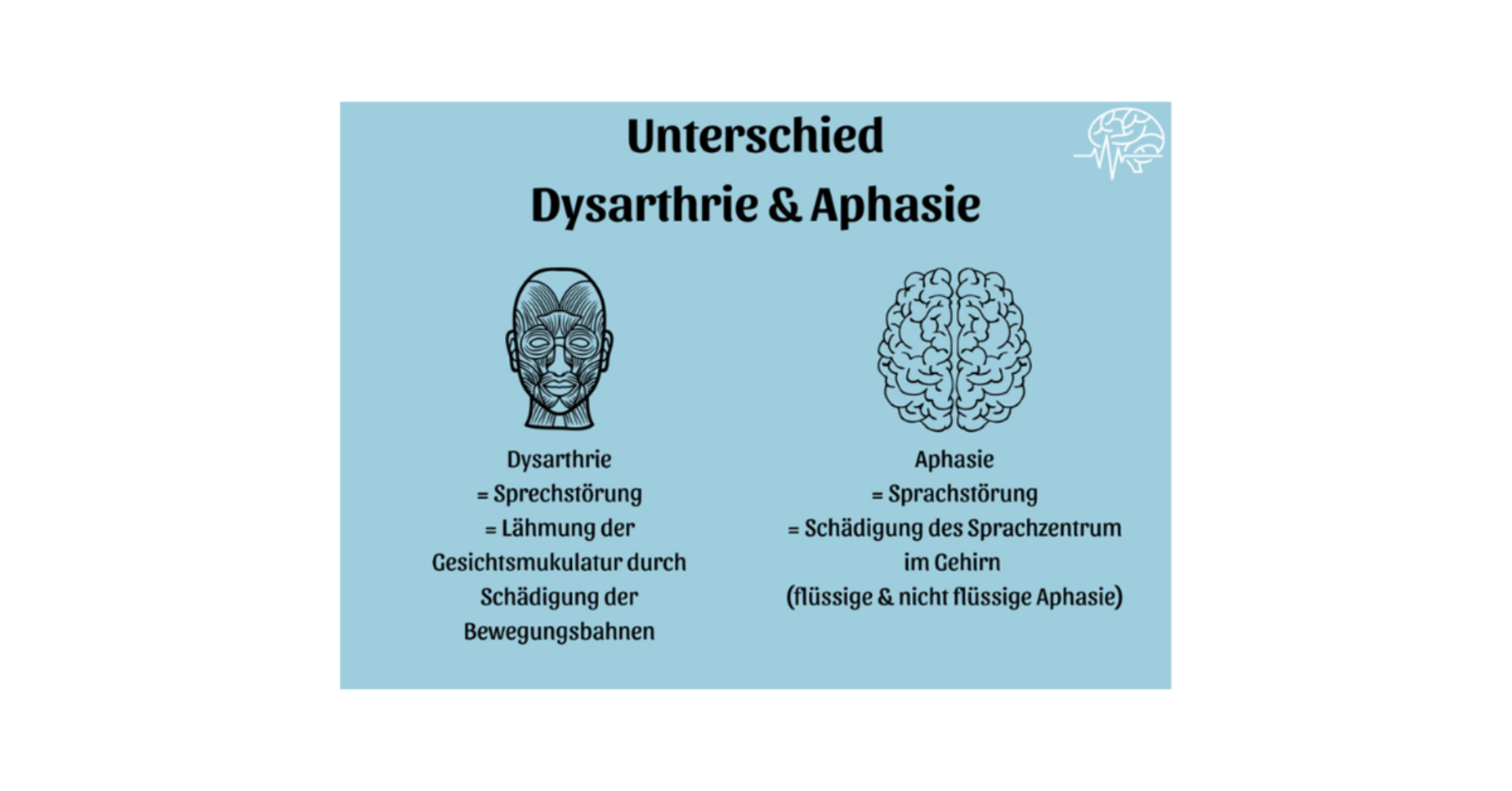

Neben der Aphasie gibt es auch die Dysarthrie. Dabei handelt es sich nicht um eine Sprach-, sondern um eine Sprechstörung.

Dabei ist die Aussprache undeutlich und verwaschen, jedoch bleiben Wortverständnis und Wortwahl erhalten.

Quelle: www.schlaganfall-wissen.de

Lasse der Person mit Dysarthrie Zeit zu sprechen und unterbreche sie nicht.

Wenn du etwas nicht verstanden hast, frage nach.

Quelle: 1.) Aphasie suisse. (2024). von www.aphasie.org abgerufen.

2.) Aphasie-Fakten: Formen und Auswirkungen. Von www.schlaganfall-hilfe.de abgerufen

3.) Aphasie: Definition, Symptome und Formen. (2023). Von www.hirnstiftung.org abgerufen

4.) Aphasie: Formen & Symptome einfach erklärt. Von schlaganfall-wissen.de abgerufen

5.) Wernicke-Aphasie. Von www.schlaganfallbegleitung.de abgerufen

6.) Schweizerische Herzstiftung. (2017). Leben nach dem Hirnschlag [Broschüre]. https://swissheart.ch/webshop/leben-nach-dem-hirnschlag?variant=72154

Schluckstörung

Nach einem Schlaganfall kommt es oft gerade in der Akutphase zu einer Schluckstörung– medizinisch als Dysphagie bezeichnet. Dabei handelt es sich um eine schmerzfreie Beeinträchtigung beim Schlucken von fester Nahrung oder Flüssigkeiten.

Schluckstörungen können ernsthafte Folgen haben, wie Mangelernährung, Austrocknung oder sogar eine Lungenentzündung (durch eine Aspiration). Deshalb ist eine frühzeitige und gezielte Behandlung besonders wichtig. Aus diesem Grund ist ein multiprofessioneller Ansatz sinnvoll.

Eine Abklärung und Behandlung durch Logopädinnen, Logopäden oder spezialisierte Schlucktherapeutinnen und -therapeuten kann notwendig sein. Mit gezielten Übungen der betroffenen Muskulatur lässt sich die Schluckfähigkeit verbessern.

Ernährungstherapeutinnen und -therapeuten verfolgen das Ziel, einen ausgewogenen und individuell angepassten Ernährungsplan zu erstellen, damit die betroffene Person trotz Dysphagie ausreichend mit Nährstoffen versorgt ist.

So kannst du Anzeichen einer Schluckstörung erkennen:

- Häufiges Räuspern oder Husten während oder nach dem Essen und Trinken

- Speichel oder Nahrung läuft aus dem Mund oder der Nase

- Schwierigkeiten beim Kauen und Zerkleinern der Nahrung

- Der Schluckreflex setzt verzögert ein

- Speisereste bleiben im Mund zurück

- Angst vor dem Essen oder sogar Verweigerung der Nahrungsaufnahme

- Häufiges Verschlucken (Aspirieren) auch ohne Husten

- Stimmveränderung (feuchte Stimme)

- Erschwerte Atmung oder gurgelnde Atemgeräusche

- Ungewollter Gewichtsverlust, Lungenentzündung

Für eine Person mit einer Schluckstörung ist das Essen eine anstrengende Tätigkeit, die viel Ruhe, Aufmerksamkeit und Konzentration erfordert. Trotzdem ist es wichtig, dass die betroffene Person weiterhin ein gewisses Mass an Freude am Essen und Trinken erlebt. Deshalb spielt auch die ansprechende Präsentation der Mahlzeiten eine wichtige Rolle.

Mit diesen Pflegeschwerpunkten kannst du eine Person mit einer Schluckstörung vor, während und nach dem Essen gut begleiten:

Vor dem Essen

- Passe die Konsistenz der Nahrung oder der Flüssigkeit an. Das bedeutet zum Beispiel, dass Speisen weichgekocht, püriert oder Getränke mit einem Eindickungsmittel angedickt werden können. Halte dich dabei genau an die Anweisungen der zuständigen Therapeutin oder des Therapeuten.

- Vermeide Nahrungsmittel, die krümelig, trocken, bröselig, hart, zäh, klebrig, Fäden ziehend oder faserig sind.

- Achte darauf, dass die betroffene Person in einer ruhigen Umgebung ohne Ablenkungen essen kann.

- Sorge dafür, dass die betroffene Person aufrecht sitzt – mit geradem Rücken und leicht nach vorne geneigtem Kopf (in Richtung Brustbein). Das ist wichtig, damit Flüssigkeiten nicht zu schnell aufgenommen werden.

Richte das Essen ansprechend und appetitlich an

Während dem Essen

- Achte dich darauf, dass die betroffene Person nur mit leerem Mund spricht.

- Getränke sollten in kleinen, einzelnen Schlucken aufgenommen werden.

- Fordere die betroffene Person regelmässig auf, mit der Zunge zu prüfen, ob sich noch Speisereste in den Wangentaschen befinden – besonders wichtig bei Personen mit einem Neglect oder einer Halbseitenlähmung.

- Wenn sich die Stimme der betroffenen Person verändert oder sie sich verschluckt, muss die Nahrungsaufnahme sofort unterbrochen werden.

- Achte darauf, dass vor jedem neuen Bissen der vorherige vollständig geschluckt wurde.

- Verwende geeignete Becher oder Gläser, die das Trinken erleichtern (z. B. Schnabelbecher oder Becher mit Nasenausschnitt).

- Wenn ein Strohhalm benutzt wird, sollte diese nicht zu tief in den Mund gesteckt werden, damit die Flüssigkeit nicht zu weit in den Mundraum gelangt.

Nach dem Essen

- Lasse die betroffene Person noch eine Weile (mind. 30min) in aufrechter Position sitzen.

- Führe eine gründliche Mundpflege durch und entferne dabei alle Speisereste aus dem Mundraum.

Quelle:

- Cassier-Woidasky, N. G. (2014). Pflege von Patienten mit Schlaganfall. Stuttgart: Kohlhammer.

- Schluckbeschwerden (Dysphagie) - Wenn das Schlucken erschwert ist. Von www.pflegebox.de abgerufen

- Dysphagie: Schluckstörung. von www.pflege.de abgerufen.

- JuPa RLP-Süd. "Schluckstörungen bei Parkinson - Erklärfilm Dysphagie".2021. YouTube-Video, 02.06.2021. https://www.youtube.com/watch?v=BYXsfgFoQHY

- Schluckstörungen/Dysphagie. Von www.ksw.ch abgerufen.

Persönlichkeitsveränderung und Depression

Nach einem Schlaganfall kann es vorkommen, dass sich die Persönlichkeit eines Menschen verändert. Diese Veränderungen zeigen sich zum Beispiel durch:

- ein ungewohnt distanzloses Verhalten,

- eine depressive Stimmung,

- Rückzug aus dem sozialen Leben,

- eine erhöhte Reizbarkeit

- Hypo- oder Hypersexualität

- oder Schwierigkeiten, Gefühle zu kontrollieren.

Letzteres nennt man Affektinkontinenz. Das bedeutet, dass Betroffene ihre Gefühlsäusserungen, wie Lachen oder Weinen, nicht mehr so gut steuern können. So kann es passieren, dass jemand plötzlich lacht oder weint, obwohl die Situation das gar nicht hergibt. Diese Reaktionen werden oft durch äussere Reize ausgelöst und passen nicht zur tatsächlichen Gefühlslage der Person.

- Es kann sein, dass die betroffene Person gar nicht merkt, dass sie sich verändert hat. Sie denkt vielleicht, sie sei noch genau dieselbe wie vor dem Schlaganfall.

Wie kann ich als Angehörige:r mit diesen Gefühlen umgehen?

- Sprich mit der betroffenen Person über die Situation. Am besten in einer ruhigen und entspannten Umgebung. Vermeide Vorwürfe. Frage stattdessen, wie sie sich fühlt – so könnt ihr gemeinsam und geduldig nach Wegen suchen, mit der Veränderung umzugehen.

- Zeige ihr, dass sie sich für ihre Veränderung nicht schämen muss. Das kann ihr helfen, sich angenommen zu fühlen.

- Bleibe im Gespräch ruhig und versuche, nicht auf Provokationen oder schwierige Aussagen zu reagieren.

- Bewegung kann helfen, eine depressive oder gereizte Stimmung zu unterbrechen. Ein Spaziergang oder ein kleiner Ausflug kann die Stimmung oft deutlich verbessern.

Es gibt beispielsweise die kognitive Verhaltenstherapie, welch zu den nicht medikamentösen Therapien gehört. Dort geht es darum, im Gespräch mit dem Therapeuten oder der Therapeutin das Problem herauszufinden. Die betroffene Person lernt danach alternativ damit umzugehen. Zum Beispiel erkennt die Person Vorzeichen des Wutausbruches (Herzrasen, Nervosität) und kann sich der Situation entziehen, bevor es zu einem Wutausbruch kommt.

Manchmal sind medikamentöse Therapie wie beispielsweise Antidepressive bei einer Depression oder Medikamente bei Angstzuständen, essenziell.

Quelle:

1.) Persönlichkeitsveränderung. Von www.schlaganfallbegleitung.de abgerufen.

2.) Affektinkontinenz. Von www.schlaganfallbegleitung.de abgerufen.

Kognitive Störungen

Ein Schlaganfall kann nicht nur die Persönlichkeit verändern, sondern auch zu kognitiven Störungen führen. Dazu gehören Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, Verwirrtheit und Orientierungslosigkeit.

Quelle: https://schlaganfallbegleitung.de/folgen/kognitive-stoerungen

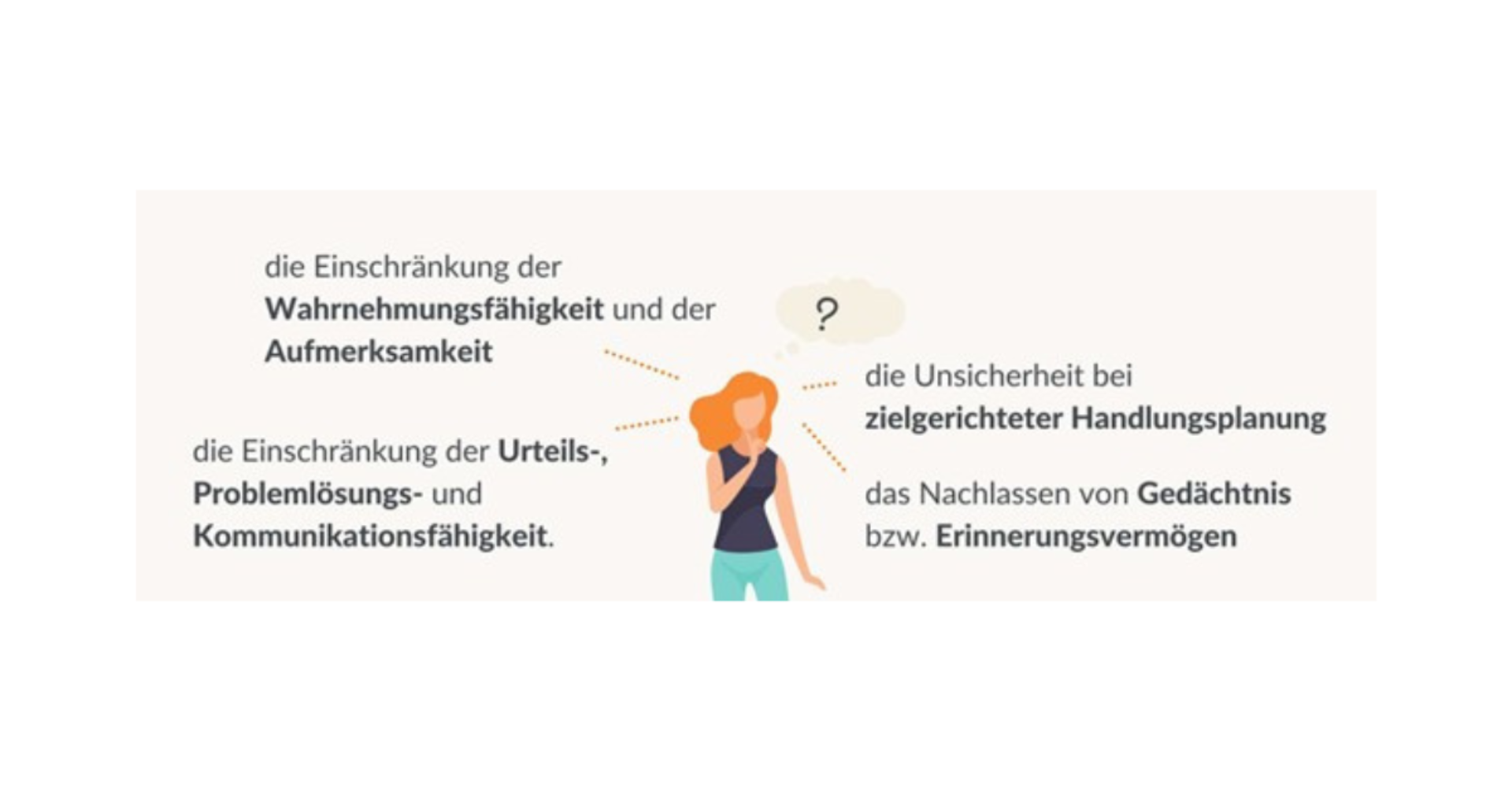

Was passiert bei kognitiven Störungen?

- Aufmerksamkeit und Konzentration: Besonders das Kurzzeitgedächtnis ist betroffen. Die betroffenen Personen fühlen sich schnell geistig erschöpft, lassen sich leicht ablenken, verlieren den Faden und haben Mühe, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren.

- Denken, Planen und Kommunizieren: Einschränkungen beim Urteilen, Planen, Lösen von Problemen und Kommunizieren zeigen sich oft schon bei alltäglichen Dingen – zum Beispiel beim Kochen, Einkaufen oder Schreiben von E-Mails. Manche betroffenen Personen haben Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden, und brauchen länger, um etwas zu sagen.

- Verwirrtheit und Orientierungslosigkeit: Personen, die davon betroffen sind, wirken oft ratlos. Sie sprechen und handeln ohne erkennbaren Zusammenhang. Einige finden sich selbst in vertrauter Umgebung nicht mehr zurecht.

Diese kognitiven Störungen können den Alltag stark beeinflussen – sie wirken sich auf soziale Beziehungen aus und können auch die berufliche Leistungsfähigkeit einschränken. Wie stark die Störungen sind und in welcher Form sie auftreten, hängt davon ab, wo der Schlaganfall im Gehirn war, wie schwer er war, wie alt die betroffene Person ist und wie ihr geistiger Zustand vor dem Schlaganfall war.

Wie kannst du als Angehörige:r helfen?

- Plane gemeinsam mit der betroffenen Person genug Zeit und regelmässige Pausen ein. Viele Personen brauchen deutlich länger für Aufgaben, sind schnell abgelenkt oder machen mehr Fehler, wenn sie mehrere Dinge gleichzeitig tun. Pausen helfen, die Belastung besser zu bewältigen.

- Sei geduldig und mach der betroffenen Person keine Vorwürfe.

- Gib der Person Zeit beim Sprechen, besonders wenn sie nach Worten sucht.

- Leichte Gedächtnisstörungen lassen sich mit einfachen Strategien verbessern. Es hilft, Dinge bildlich oder sprachlich zu verarbeiten, damit sie besser im Gedächtnis bleiben. Auch Notizen können nützlich sein – sie sollten aber übersichtlich und klar geordnet sein, damit die Person nicht den Überblick verliert. Bei stärkeren Gedächtnisstörungen ist meist eine neuropsychologische Behandlung nötig.

- Wenn die Person Schwierigkeiten beim Planen hat, kann es helfen, alltägliche Abläufe gemeinsam vorzubereiten. Wichtig ist, dass genug Zeit und Pausen eingeplant werden.

Quelle:

1.) kognitive Störungen nach einem Schlaganfall. Von www.schlganfallbegleitung.de abgerufen-

2.) Kognitive Einschränkungen nach Schlaganfall. (2023). Von www.schlganfall-hilfe.de abgerufen.

Hilfreiche Unterstützungsangebote sowie weiterführende Informationen zur Betreuung und Pflege von Menschen nach einem Schlaganfall findest du unter folgenden Links:

- Schweizerisch Herzstiftung. (2017) Leben nach dem Hirnschlag. https://swissheart.ch/webshop/leben-nach-dem-hirnschlag?variant=72154

- Fragile Suisse: für Menschen mit Hirnverletzung und Angehörige www.fragile.ch

- Schweizerische Herzstiftung: Aktiv gegen Herzkrankheiten und Hirnschlag www.swissheart.ch

Als pflegende Angehörige kannst du dich bei uns anstellen lassen und für deine Pflegearbeit entschädigt werden. Wir begleiten dich mit Fachwissen und Empathie. Mehr Infos dazu findest du hier.